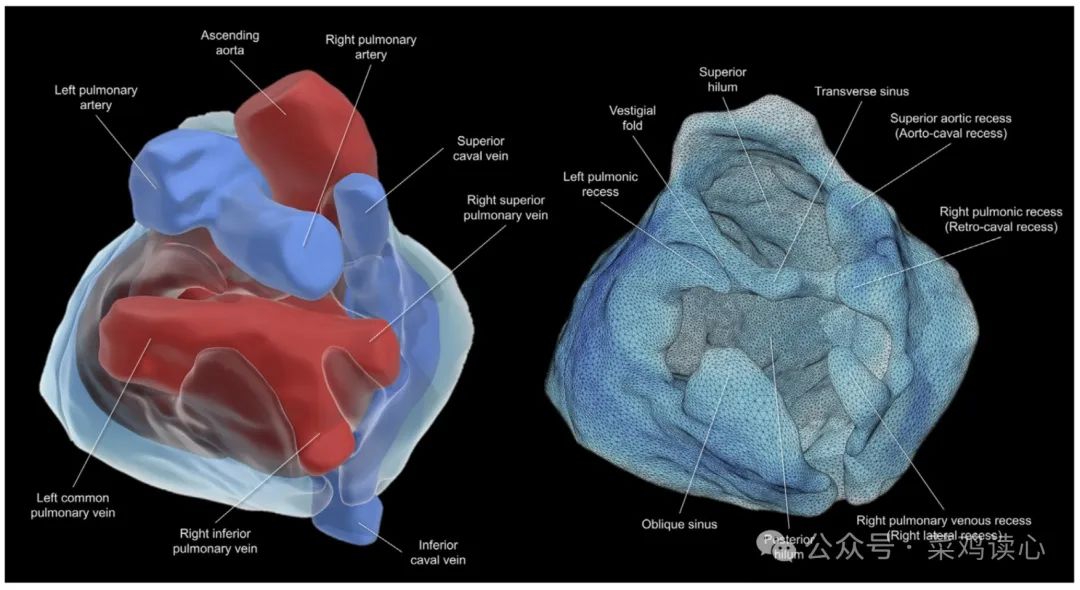

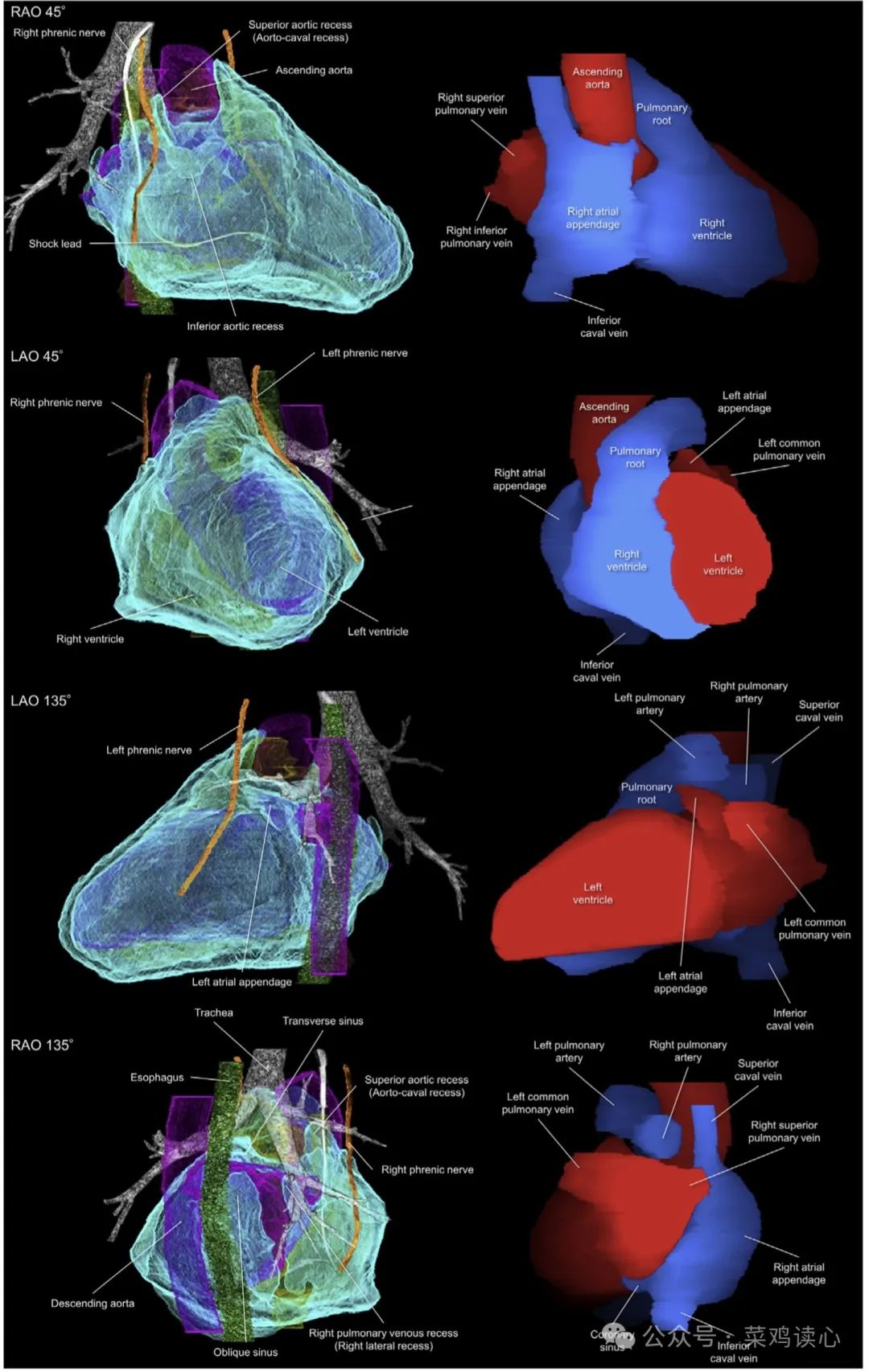

图1 最经典的图放最上头,非常清晰的显示了心包两个出口以及各类隐窝

枯燥正文:

正常心包是包裹心脏的囊,有2 个大孔(图1 右),分别对应于被心包反折包围的动脉干和静脉群的入口和出口,两个孔口间由横窦分割。

上孔口也叫上肺门对应于动脉极,包括心包内升主动脉和肺动脉干。下孔口也叫下肺门对应于静脉极,涉及肺静脉和腔静脉。

上孔口相对结构单一,主动脉及肺动脉从一个完整大孔穿出,仅有一个升主动脉与上腔静脉中间隐窝。

下孔口因左房肺静脉较多,这些结构两两之间会形成隐窝。(房颤房扑消融需要关注这些结构)

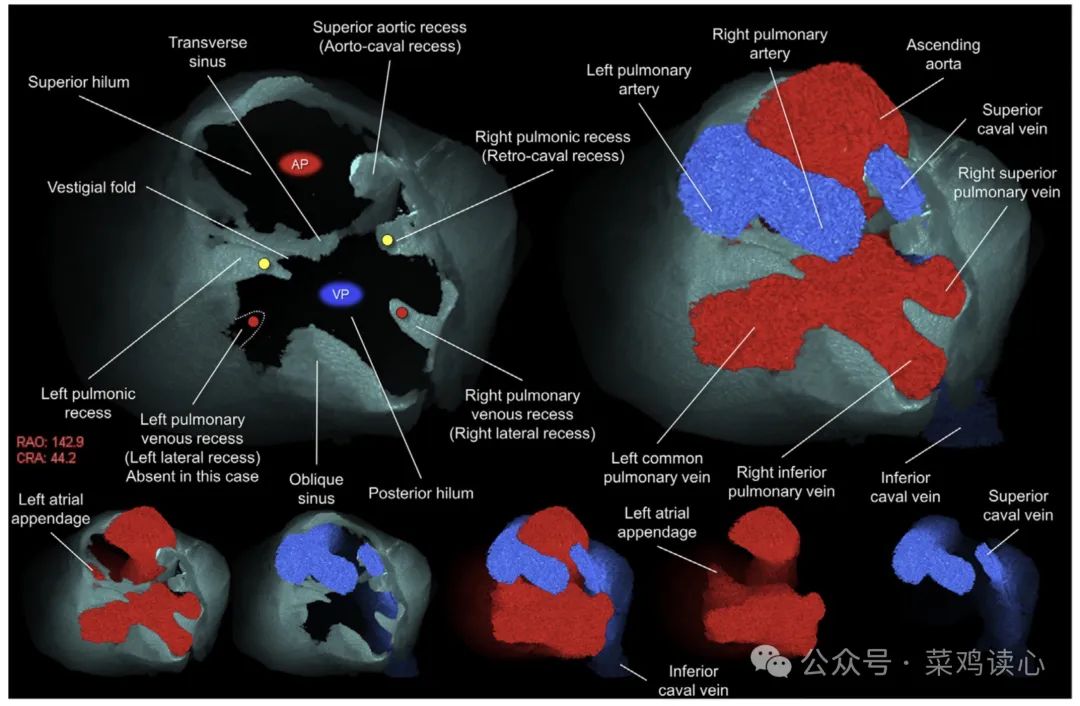

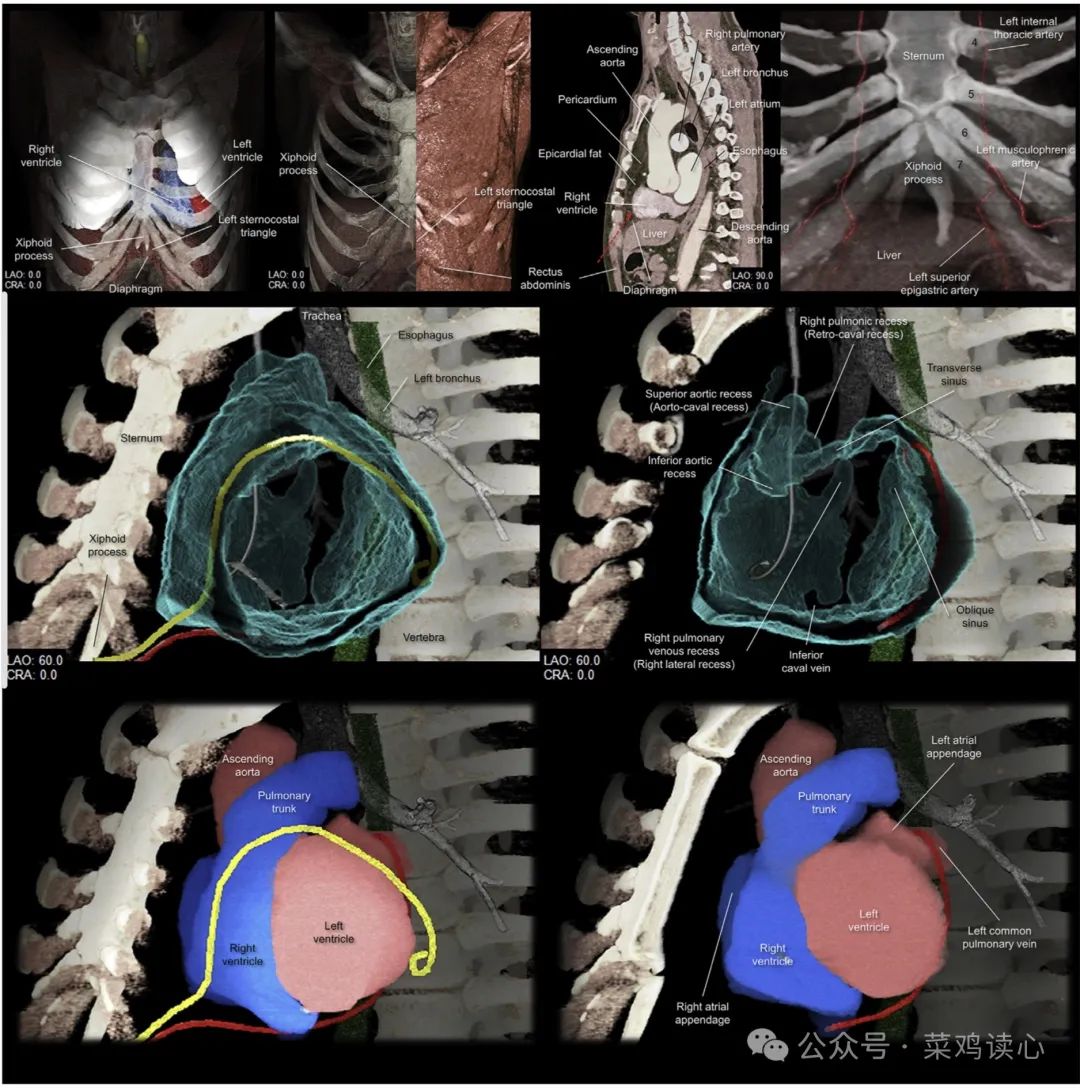

图2 各类隐窝

左右肺隐窝最初位于上腔静脉和上肺静脉之间。随着左上腔静脉退化,在左肺隐窝和横窦之间形成一个皱襞。随着静脉结构的衰减,皱襞在退化时包含Marshall韧带 。右肺隐窝也称为腔静脉后隐窝。左右肺静脉隐窝,也称为侧隐窝,位于每侧的上肺静脉和下肺静脉之间。这 4 个基本对称的隐窝,连同斜窦和横窦,是形成后肺门复杂形状的关键。所有这些窦和隐窝都与左心房顶、左心房后壁和肺静脉有关,它们可以用作接近这些结构的心外膜部位。然而,肺静脉后部缺乏心包反折,通过心外膜入路对肺静脉进行全面隔离是做不到的。

下孔口唯一的不对称结构是下腔静脉周围的反射与右下肺静脉周围的反折相连。这一特征反映了窦角的不对称发育。由于下腔静脉和右下肺静脉之间的这种反折,不可能从下腔静脉的右后侧进入斜窦。

斜窦:斜窦位于下肺门下方,被肺静脉和下腔静脉包围。从左下外侧而不是右下内侧更容易进入这个孔。左心房斜静脉及韧带又称Marshall静脉及韧带,位于斜窦口的前下方。

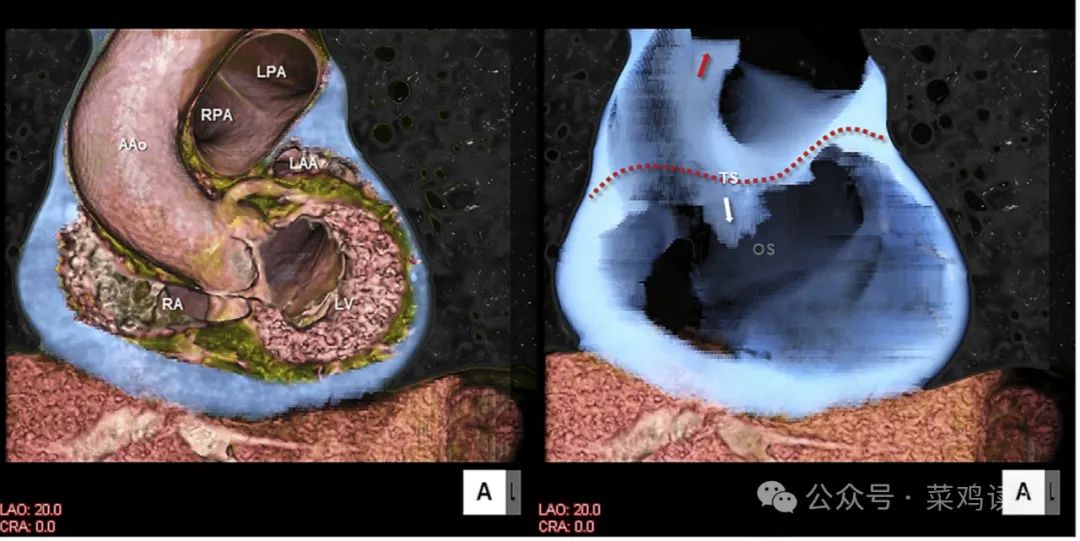

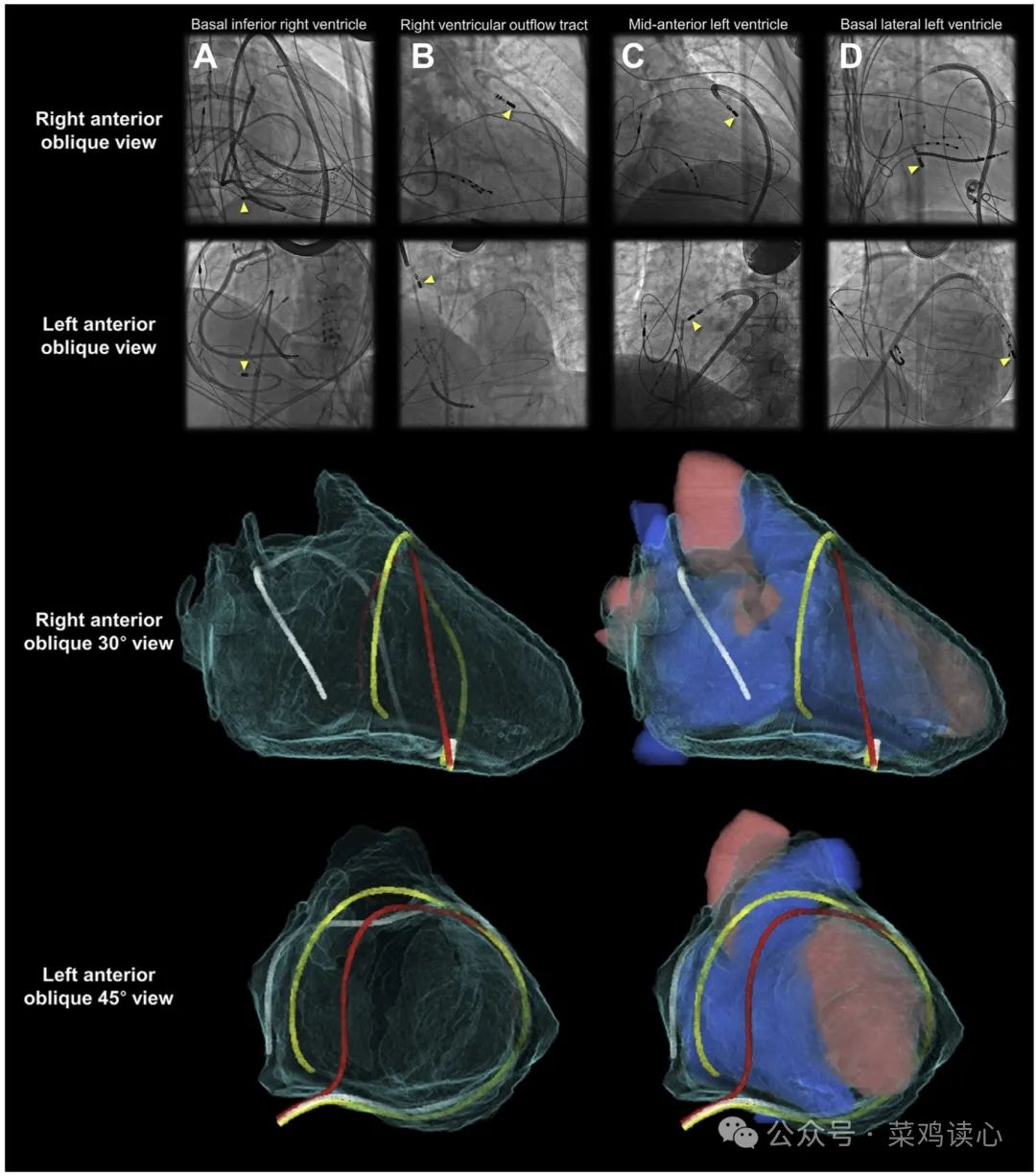

图3 红白箭头示横窦左侧上下主动脉隐窝

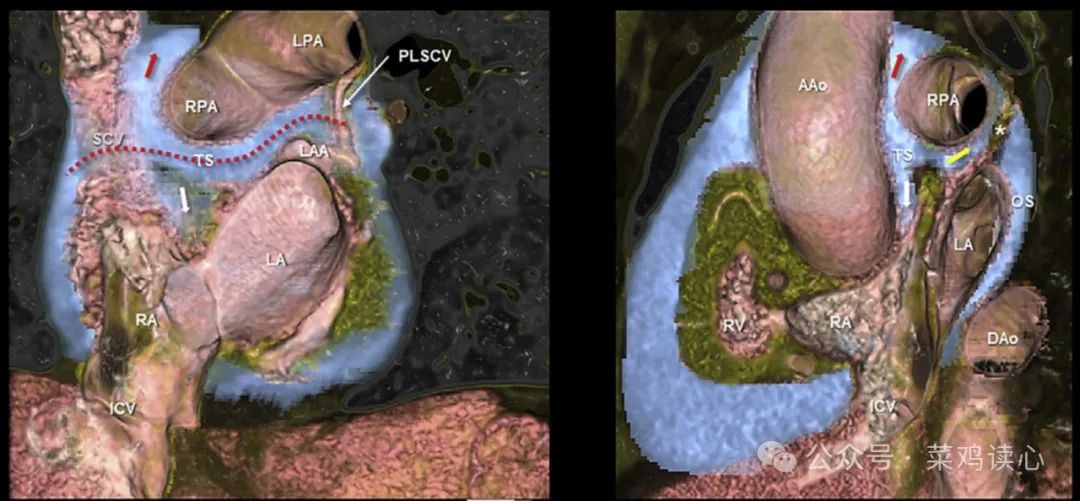

图4 红黄白箭头示横窦上下主动脉隐窝及后延伸

横窦:横窦连接大动脉后方的左右心包窦。大头可以穿过横窦,从左心耳周围的空间到升主动脉和上腔静脉之间的空间,但在心外膜标测期间不应尝试将导管穿过横窦,因为可以更容易且更安全地从右室前绕到右侧。升主动脉后方,横窦有上、下延伸,称为上、下主动脉隐窝。通过该横窦可到达左心房前壁顶、左心耳、包含marshall韧带的残留皱襞、主动脉根部(LCC、NCC)的后部至右侧、上腔静脉前侧和右心耳内侧。窦房结动脉,无论其起源于左冠状动脉还是右冠状动脉,也都靠近横窦。横窦周围的每一次心外膜干预都存在窦房结梗死的风险。

图5 心包相邻结构

相邻结构

横窦靠近位于上方的心外膜右肺动脉和左支气管。斜窦与位于后部的食道、降主动脉、椎骨和肋间动脉相邻。膈神经在两个肺门前部的纤维心包上向下延伸。右膈神经在界脊和右上肺静脉附近基部走行。左膈神经在左心耳和基底中部左心室外侧走形。

左侧胸肋三角区是进入心包腔的最佳窗口。它的优点是既不进入胸膜腔也不进入腹膜腔。 Larrey 方法已成为心包积液外科治疗最常用的方法。左胸肋三角是Larrey间隙的入口。这个空间基本无血管,除了左上腹上动脉,它沿着左肋缘延伸。该动脉损伤可导致纵隔或上腹血肿的形成。一旦进针穿过 Larrey 空间,就可以通过调整进针的方向来选择前入路和下入路。

我们大部分时候穿在右心室底部,需要走左边绕到左心室前壁和右心室前壁,有时候跨辦环和跨前室间沟比较困难,可以借助可调弯鞘管进入心包,或者适当冲点水。

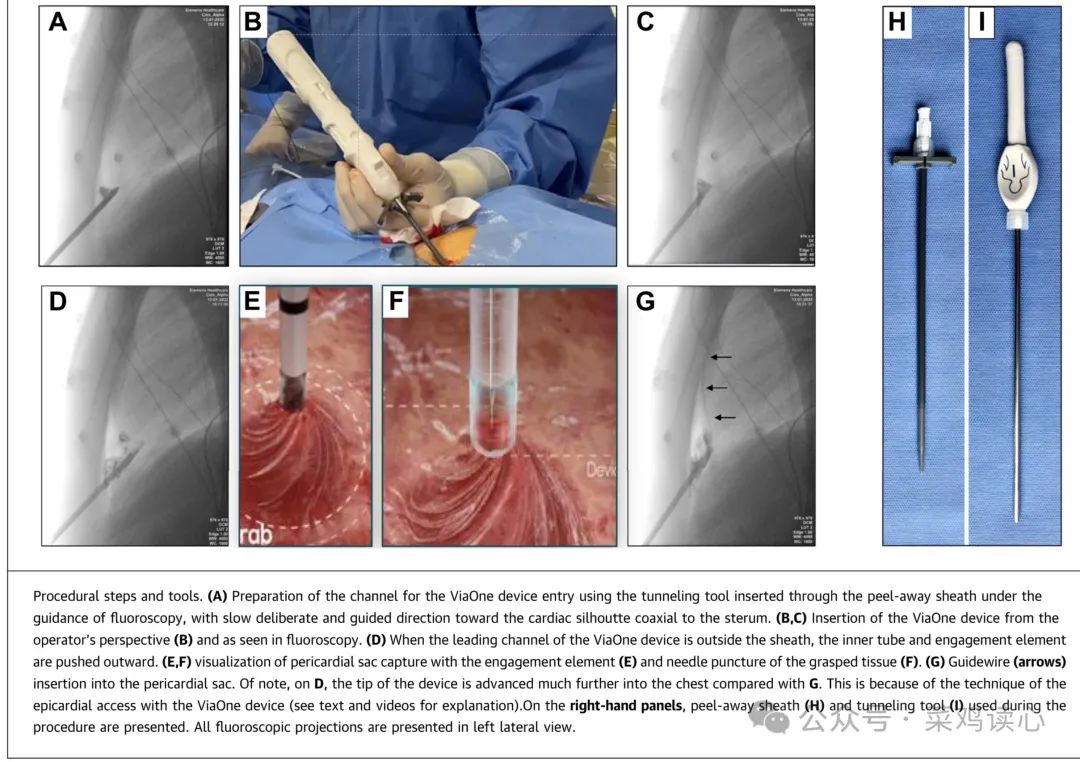

这个方法是借助一种负压器械,这个穿刺管外管头端是圆润的,穿刺针在内部,头端抵住心包后负压吸入一部分,在内部进行穿刺,然后送入导丝。这种方法避免了穿到心室,挺有意思的一种方式。

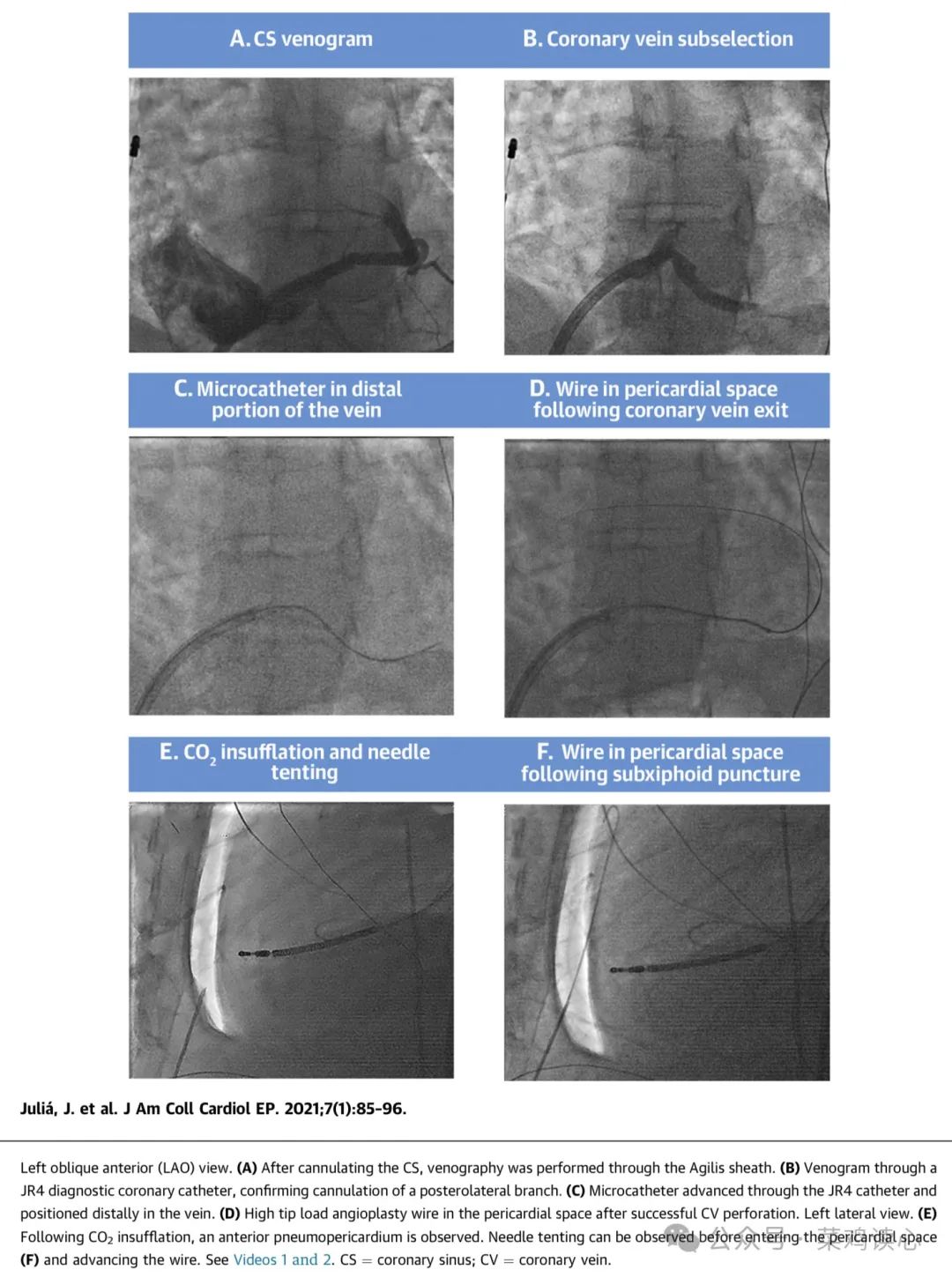

这种方法就相对比较直观,器械条件国内也有,就是略复杂。首先使用JR4在冠状静脉造影,找一个左室外侧分支,越远端越好。然后把微导管送到这个侧静脉分支远端,用一根高压力的CTO导丝穿出去,然后微导管进入心包腔,在里面打CO2(个人觉得打水也挺方便),然后进行常规剑突下心外膜穿刺,x线下可以比较清晰的显示心包腔(可能打CO2目的就在于此)。这种方法国内可以尝试,可能就是费时间一点,整体比干穿的安全性会增加不少。

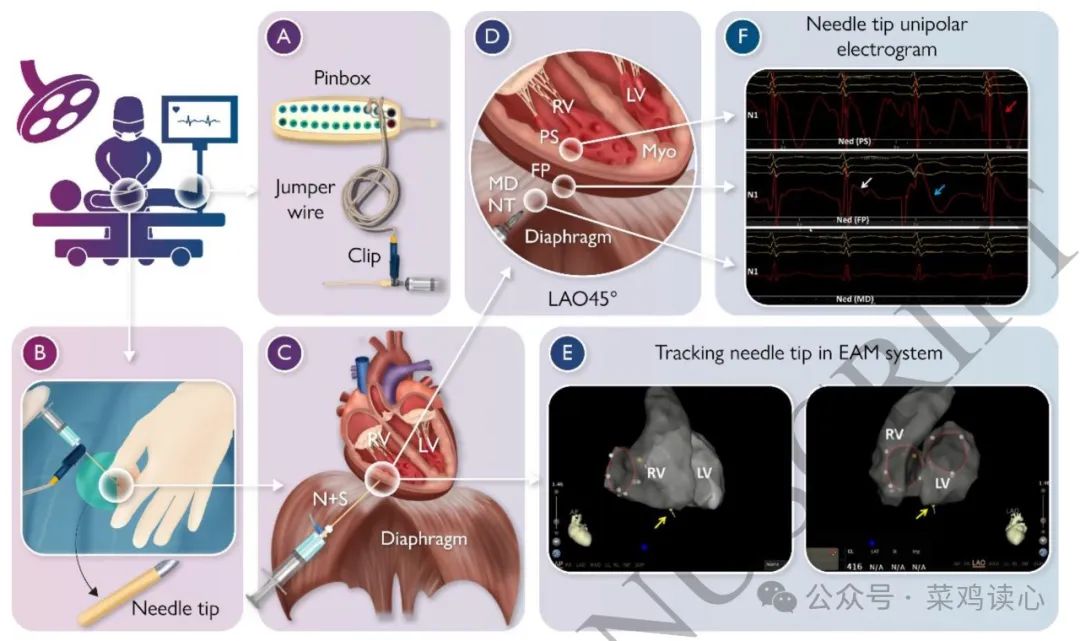

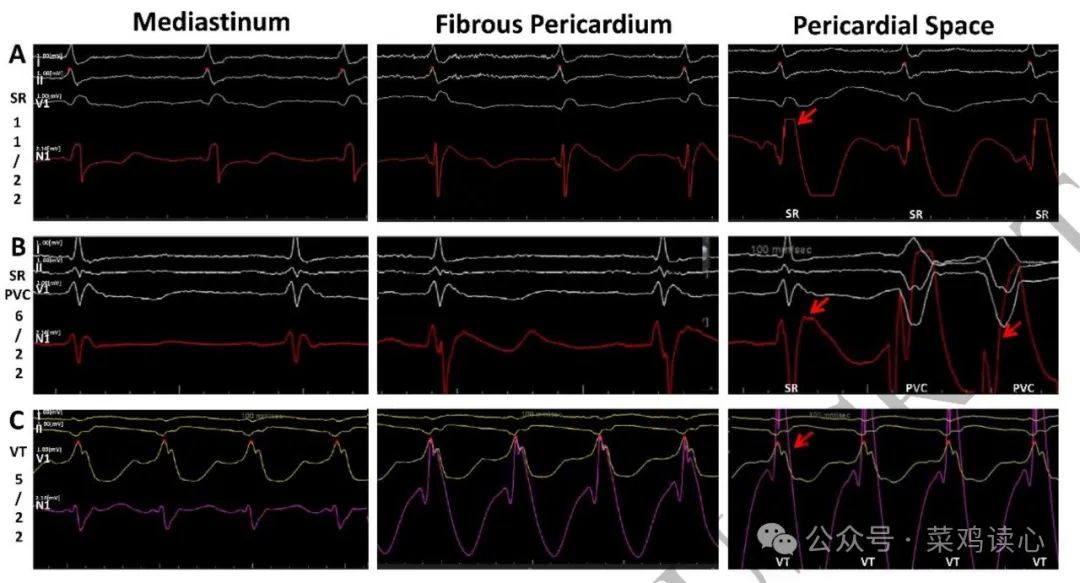

国内近期喻荣辉教授发表了一篇电位指导的心包穿刺,也挺有意思,类似他的T3D技术,在心包穿刺针上夹上鳄鱼夹,可以在三维系统下显示针尖,结合三维标测系统的模型,相对可视化的显示穿刺针位置,同时实时检测穿刺针电位,从larrey间隙,到接触心外膜,到穿刺入心包,可见穿刺针电位形态和振幅的显著变化。有条件可以试一试。